建学の精神と目標

130年以上も受け継がれてきた伝統は

今なお色あせることなく、輝いています。

The fundamental idea of a school is to educate in the various branches of useful knowledge and thus fit the pupils for the various duties and responsibilities of active life. The religious and spiritual influence brought to bear on the pupils is the most important thing in the school. Both of these ideas may and should be realized in a good school.

本校の根本的な理想は、いろいろな分野で役立つ知識を教育し、そうして生徒が、実生活のさまざまな義務と責任を果たすことができるようにすることです。さらに、生徒に与える宗教的・霊的影響は、本校において最も重要なものです。この二つの理想は、良い学校を作るために実現されなければなりません。

“Shine like stars”

〜しなやかに生きる〜

自分らしさを大切にし、

他者と共に生き、輝くことができる人

女子教育の必要性

「女子にも教育の機会を」

~女子教育の第1ステージ~

19世紀後半に始まった日本の女子教育は約一世紀の時間をかけ、大きな成果をあげました。「女子にも教育の機会が与えられる」という女子教育の第1ステージです。多くの人の情熱と努力により達成されていきましたが、特に第二次世界大戦後は「男女平等」を基調とする教育制度の整備と国を挙げた取り組みにより、成果をあげて今日に至りました。

しかし、第二次世界大戦後、「男女平等」の元に行われた女子教育は、特に男女の違いを意識することなく、国の教育の中心をなしてきた男子教育の内容そのものだったのではないでしょうか。女性が持つ感性、女性にとっての最良の知識理解の方法などが教育内容に取り入れられず、教育方法が開発され用いられてこなかったのではないでしょうか。

社会が求める女性の活躍

~女性の特質が活かされるリーダーシップのあり方~

21世紀に入り、世界はこれまで経験してこなかったような課題に直面しています。それらの問題は限定されたものではなく、社会全体に広がり、混迷の度合いを深めています。そのような状況下で、必要とされる資質・能力も変化してきました。リーダーシップのあり方も、一人のリーダーが先頭に立って集団を統率するというものから、Servant Leadership(サーバント・リーダーシップ)、あるいはInclusive Leadership(インクルーシブ・リーダーシップ)というあり方に変化してきていると言われています。「Servant」「Inclusive」が表す意味は「受け入れる」「支える」「励ます」「力を引き出す」「一緒に行う」というものです。これは今までの経験だけでは通用しない社会において、状況を理解し、課題を解決し、個人・グループ・社会がより良い方向へ進むために必要な考え方です。

実は、Servant LeadershipあるいはInclusive Leadershipが求めているものは、女性が本来持っている特質と重なる部分がほとんどです。だからこそ特質を磨き、その能力を開花させた女性が、これからの社会には必要とされるのです。男性と女性がそれぞれの役割を互いに担う、新しい家庭・地域・社会を築いていくことがこれからの社会には必要です。

女子校の存在意義

~女子教育の第2ステージ~

このような社会の変化を受けて、日本の女子教育は第2ステージを迎えています。女性の特質を学校教育の中でいかに伸ばすのか、これが第2ステージの課題です。

女性が自分の能力を知り、その可能性にチャレンジするためには、様々なことに取り組む経験が必要です。特に、思春期に様々な経験をし、その経験に基づいた思考の積み重ねができるかどうかは、その後の女性の一生に大きな影響を与えます。社会に出て多くの人と関わる生活をする前に自分自身を見つめ、自分の可能性を知ることが大切なのです。しかし、この時期に女子が他人の目を気にしないで色々なことにチャレンジすることは、それほどたやすいことではないというのも私たちは知っています。

そこで必要になるのが、男子とは明らかに異なる女子の特質を知り、可能性をのびやかに開花させて自己を作り上げて行くための女子教育の場です。

本校では、異性の目を気にすることなく、女子だけですべてのことに取り組み、成し遂げます。のびのびと自分を発揮しているときほど、新しいことにチャレンジし、新しい発見をしながら成長している姿を私たちは校内外で見ています。理科の実験も行事での力仕事も生徒たちが担う、そのような学校生活を通じ、「自分らしく」過ごすことで自身を大切に思い、また他者を大切に思う心を生徒一人ひとりが育んでいます。その心が女子の特質を育む幹となり、社会で活躍する礎となるのです。

21世紀は女性の特質が活かされ、男性と共にこれまでにない新しい家庭・地域・社会作りに取り組む時代です。女子教育の第2ステージが始まった今、私たちはすべての女性が社会で活躍できることを願って、女子教育に勤しんでいきます。

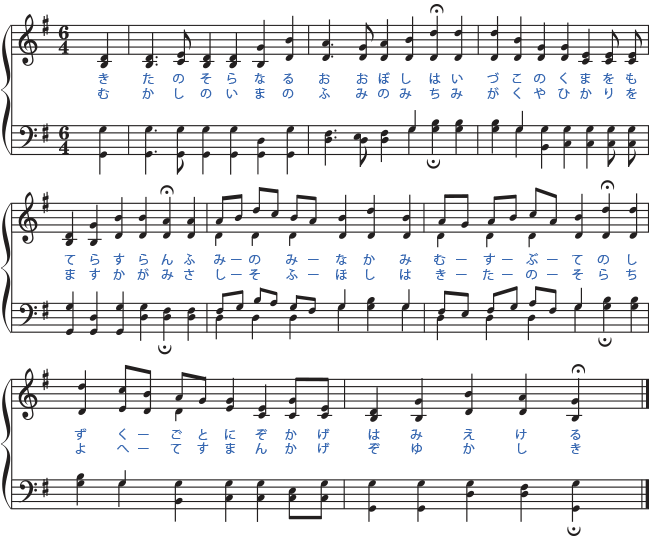

校歌

♪「北星学園女子中学高等学校 校歌」

作詞:第1・2・3回生有志 監修:永田方正 曲:John Clarke Whitfield

![]()

北の空なる大星は

いづこの隈をも照すらん

文の水上むすぶての

滴(しずく)ごとにぞ影は見えける

![]()

昔の今の文の道

磨くや光を増すかがみ

さしそふ星は北の空

千代へてすまん影ぞゆかしき

北の空に輝く大きな星は、すみずみまで明るく照らしている。学問の泉から湧き出る水をすくう手に、いつも星の光が映っている。昔も今も果てしなく続く学問の道は、磨けば磨くほどますます輝く鏡のようだ。共に歩んでくれるあの星は、北の空にあって、永遠に澄んでいることだろう。私の心はその光といつも離れない。

(意訳 本校元教員 山本暁子・柴田勝 1991.04)

永田方正(1844-1911)

江戸生まれ。漢学・英学に優れる。1881年開拓使として来道、師範学校・農学校で教える。1892年から5年間スミス女学校で教えた。1894年、北星女学校と改称した時、生徒有志の作った「校歌」の詞を彼女たちの依頼によって校訂した。日本最初の聖書の和訳(抄訳)者として知られている。

学校評価報告書

本校では、より良い学校づくりを目指す上で解決すべき課題を明らかにするために、2012年度より在校生・保護者に対して『学校生活等についてのアンケート調査』を実施しています。

また、2013年度から生徒による『授業アンケート』も実施しています。各教科の授業の現状と課題を把握し、学力向上に向けての分析を行い、その結果を踏まえて授業改善に取り組んでいます。

昨年度は「授業アンケート」と「学校生活等についてのアンケート調査」を同時に実施し、授業と学校生活の双方の満足度の相関やクラス環境と授業評価の関連について調査することができました。

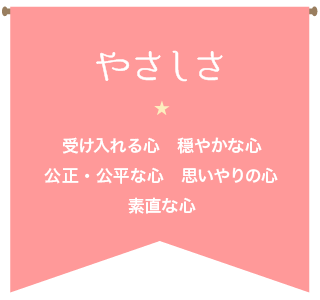

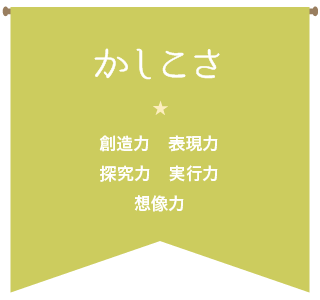

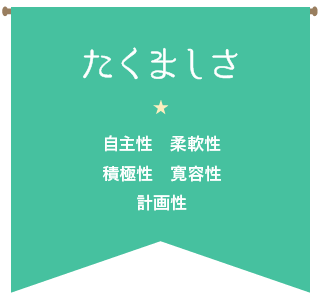

本校ではめざす生徒像を「自分らしさを大切にし、他者と共に生き、輝くことができる人」とし、15の資質・能力を定めています。教職員、生徒・保護者の皆様で共有しながら、教育活動を進めて参りたいと思います。

北星学園女子中学高等学校長