世界最強の生物といったら何を思い浮かべるでしょうか。きっと、クマ、ライオン、サメなど狂暴なイメージのある生物を思い浮かべるかもしれませんが、実はクマはクマでもクマムシであるということが言えるでしょう。

その理由は、151℃の高温でも、-273℃の低温でも、7万5千気圧の圧力でも死なず、また宇宙のような真空の状態で酸素がなく、放射線にさらされる環境でも生き続けることができます。また、水のない乾燥状態でも100年以上生きられ、水をかけると30分で元の姿に戻るという全く生物の常識を打ち破る性質を持っています。

私がそのクマムシの性質の中で最も興味をもったのは、乾物のように乾燥状態でも水をかけると復活するという、不思議な現象です。そのような現象を思い出させる映画が「フォーエヴアーヤング」でした。

1940年代。テスト・パイロットのダニエルは恋人が事故に遭い植物人間となってしまったことに絶望し、友人が開発した冷凍保存装置の実験台となる。そして50年が経ち、完全に忘れさられていた装置に、一人の少年が触れたことでダニエルは蘇ってしまう。彼は少年の家に、厄介になることに。そこへ、死んだはずの恋人が生きているという噂…………。

これ以上書くと、見たことがある人はよいですが、見たことがない人の楽しさが半減してしまうのであとは想像におまかせします。クマムシの不思議な現象を使えば、映画の内容が実現可能であり、現在のテクノロジーでは直すことのできない病気や怪我の人を未来へ送り届けて、未来で直すということも可能になるかもしれません。中高生のみなさん、ぜひこの映画を見て夢と希望を広げてください。

皆さんこんにちは。体育科の小倉です。以前に書いたブログで、私の楽しみはお仕事がお休みや早く終わったときに、息子と公園で遊ぶことについて書かせてもらいました。その息子ももう4歳になり、相変わらず公園や外で遊ぶのが大好きです。1歳と弟も連れて、3人で遊ぶことも多くなりました。弟と一緒に遊んで、弟にも優しいお兄ちゃんなので、立派になったなと、成長を感じています。天気が良い日は、積極的に外出するのですが、雨の日や最近では、気温もぐっと下がり、お家で過ごし遊ぶことも多くなってきました。お家でも基本はリビングを走り回り、汗だくで遊んでいます。しかし、現代に生きる子なのか、やっぱりハマるのがYouTube。親としては、見過ぎは良くないなと感じているのですが、ほっておくと、見続けてしまいますね。大人でもついつい時間を忘れて、見入ってしまうので、無理もないと思いますが。そんな時には、我が家にある絵本を見たりします。ただ、私が読書をする習慣がほとんどないので、絵本もたくさんあるわけではないです。定番の「はらぺこあおむし」や1歳の息子が好きなのは、「だるまさんが…」のシリーズです。その中で、大人の私も面白いと感じた本があります。ふくべあきひろさんの「いちにちうんち」です。うんちというワードって、小さい子供が喜ぶ定番ですね。絵本の中ではいろいろな動物のうんちについて紹介されています。面白いので、ぜひ読んでみてください。その中で私が興味を持ったのは、ハイエナ。ハイエナのウンチは白いそうです。それにびっくり、なぜなのか、きちんと理由も絵本には書かれています。ハイエナは、他の動物を骨ごと食べるからだそうです。だから白くなるって、分かりやすいですね。もともと動物は好きなので、ハイエナに興味を持つきっかけになりました。強靭な歯と強いかむ力があるから、骨ごと食べられるそうです。ハイエネのイメージは、映画「ライオンキング」で、悪役として登場するので、ずる賢く、ライオンや他の動物から、捕らえた獲物を奪い取るイメージでした。しかし、実際は、群れで狩りをして、ライオンなどよりも狩りの成功率は高いそうです。ハイエナが狩りをした動物を、ライオンが奪い取ることもしばしばあるとか。それを知って、大きくイメージが変わりました。ハイエナって、かっこいい!なんでも、見た目やイメージで判断してはいけないのですね。動物園やサファリパークも大好きなので、次に行った時には、そういったイメージでハイエナを観察してみようと思います。

先日行われた、パリオリンピック出場権2枚の切符を手にした日本代表男子。最近では、海外でプレーする選手が増え石川選手始め多くの選手が海外でプレーし活躍している。その昔、日本はオリンピックで金メダルを取るほど強かった。女子も男子も。かつて“東洋の魔女”と呼ばれていた日本代表女子。“鬼の大松”監督のもと、今では想像を絶する練習メニューと練習時間。海外の選手より体格的に劣っていた日本チームは、回転レシーブ、時間差攻撃など相手を翻弄するテクニックと技術で世界一の練習メニューをこなしたという。パリオリンピックではどんな景色が広がっているのか、期待して応援したい。

私目線で、バレーボールの面白さをお伝えしたい。球技の中で一番難しいと言われているバレーボール。空間を使ったスポーツで一人以上いないとボールを繋ぐことができないスポーツ。テレビで試合を見る時、ついついボールを追いかけて見てしまうが、なぜ拾えたのかを見つけることができたら面白い①。相手から攻撃される時のディフェンスの最初はブロック。次にレシーブとなる。このブロックとレシーブの関係がとても面白い。レシーブの位置取りとしてブロックの真後ろではなくブロックを外した外側で位置取りする。つまりレシーバーから相手のアタッカーが見える位置となる。ブロックが2枚(2人)跳べば、残りの4人でレシーブする。この位置関係を見ているだけでかなり面白い。男子ではボールのスピードが時速120kmと言われている。相手が攻撃をしてから自分の所にボールが来るまでの時間、ネットから5m(コートの半分くらい)で0.2秒を切るそう。一瞬でレシーブの位置取りを考えることになる。一般的に0.3秒では人が反応して拾えない速さだと言われている。つまり、捨てるボールもあるということ。コートにボールを落とした方が負けるスポーツなのに、捨てるボールもあるのかと驚き。次になぜ決めることができたのか見つけることができたら面白い②。コートに立つ6人の中で一番多くボールを触るのがセッター(アタッカーが攻撃しやすいトスを上げるチームの司令塔)の動きを見て欲しい。セッターからボールが出て誰に上がっているのか、その時のブロックは何枚(何人)いるのか、これだけでも面白い。セッター目線で言うと、レシーバーから自分がボールに触るまでの時間(1秒~2秒)でチームのアタッカー、相手のブロッカーを見る。視界にはチームのアタッカー3人とネットの向こうにいる相手選手の3人を見る(見るより意識、気配を感じるの方が感覚的に合っているかも)そして、誰にトスを上げるか決める。得点を取れた瞬間は最高に嬉しいが、もっと嬉しいのが相手のブロッカーを1枚(1人)にした時やノーブロックで攻撃できた時はなによりも興奮する。目立たないプレーが多いセッターだが役割はかなり大きい。ひとりではプレーできない競技性が面白い③。1人が続けて2回連続でボールを触ることができないルール。また、6人以下になってしまった場合は、その時点で棄権となる。つまりは、6人いないとバレーボールは成立しないということ。自分以外の5人の力を借りないと競技が成立しない点も面白い。自分が失敗しても次の仲間がカバーしてくれたら、攻撃に繋げることができる。同じように仲間が失敗しても自分が繋ぐことができたら攻撃するチャンスが増える。6人で頑張れば実力以上の力を発揮できる時がある。バレーボールは協力プレー。だから会場全体が一体となって応援できるスポーツなのだ!まだまだ飛躍する日本代表選手たち。これからもテレビの前で選手たちと一体となって応援しよう!!

2年前の教員ブログで「没個性の魅力」というチアダンスの魅力を紹介しました。

今回は、その「ドラマのつづき」をお知らせいたします。

チアダンスは3歳くらいから80代?まで幅広い年代の選手が活動しており、大きな大会には北海道予選大会でも100チーム以上が参加します。その中で、学校団体は部門が分かれており、中学校の部活として大会に参加している学校は北海道には他に無く、中学チアダンス部は基準点をクリアすることが全国大会に出場する条件となります。高校は他にも部活動として取り組んでいる学校があり、ライバル校に勝つことと、さらに中学よりも高い基準点をクリアすることが求められます。

中学チアダンス部Starlight☆Infinityは2018年に目標としていた大会で全国大会に出場してから6年。その伝統は引き継がれ、その後代々連続して全国大会への出場権を獲得しています。また、2018年の中学チアダンス部の中心選手が2020年に高校生になり、高校チアダンス部に新チームRaSLyが誕生、全国大会に出場することができるようになりました。

そこから4年目の今年、歴史を築いてきた初代RaSLyメンバーも卒業し、新チームとして挑んだ大会。中心となったのは、Starlight☆Infinityとして中学の3年間活動し、毎年全国大会への出場権を獲得しながらも感染症の関係で中学では1度も会場で踊ることのできなかったメンバーです。

昨年度念願の全国大会に出場し、全国のレベルの高さを知り、目標を新たに持って、先輩方を超える演技を目指して練習をしつつも、ライバル校のレベルアップを目の当たりにし、思うように揃わない演技に焦りつつ、朝練・昼練と練習を重ね、緊張が高まっていました。

9月30日㈯、今年度最初の大会で、RaSLyの15人は本当に輝いていました。アクシデントもありましたが、見事にリカバーし、フロア全体に選手たちの気迫と熱量が伝わっていました。音響担当として審査員席の横で見ていた私は、全国大会への出場を確信しました。

中学チアダンス部Starlight☆Infinityも出場権を獲得し、11月26日㈰東京体育館で行われる全国大会にダブル出場します。この6年の間に北星チアダンス部を目指して入学してくれる選手も増えてきました。日々の努力を怠らず、輝きを増している選手たちをこれからも応援していきます。

一人目の息子の出産を控えて産休に入ったとき、それまで仕事に打ち込んでいた分の熱量を、何かに注ぎたいと思い、漢字検定1級合格を目指して勉強を始めました。大きくなるお腹を抱えながらコツコツと勉強を始めましたが、到底子どもを産むまでに到達できるような道ではないとすぐに気づいてしまいました。何しろ、漢字検定一級の対象となる漢字の総数は約6000字で、高校の古典の授業で扱うような漢文にも滅多に出てこない字や語彙がその範囲なのです。近代の文章を文章題に今では使っていない言葉の読みや書きを書く問題も、一定読み慣れているつもりでしたが、難解なものが多く、初めの頃は全然解けませんでした。

しかし、「阮籍青眼」という四字熟語は普段何気なく使っている「白い目で見る」という表現のもとになる故事であることを知り、普段私が使っている言葉とつながりがあることを改めて意識しました。確かに対象となる字数は膨大であるのは確かだけれど、久しぶりに勉強することの楽しさを感じるようになり、産後もひたすら育児の傍らで勉強を続けました。

初めて受験したのは、育児休暇中の10月です。200点満点で160点以上が合格なのですが、その時の結果は「合格まであと91点です」というものでした。半年間勉強したくらいでは、全然箸にも棒にもかからないことを実感しました。その後も細々と勉強を続け、二人目の産休育休中には赤ん坊を膝に載せて一日6時間も勉強する打ち込みようでしたが、何度受験しても点数は100点を超えるか超えないかで推移し、いつしか復帰した仕事と育児と家事の忙しさに少しずつ情熱は冷めていってしまいました。

その情熱に再び火が付いたのは今年の正月です。やっぱり一度目指したものを諦めたままにしておくのは自分に納得がいかない。そんな思いからだったと思います。漢字検定の勉強を再開しました。私が受験していない数年の間に、検定試験の内容はますます難化し、生半可な準備では全く歯が立たないものになっていました。2月に一度受験してみましたが、結果は10年前とさほど変わりませんでした。覚えても覚えても知らない語句が出てきたり、以前は覚えていたのに忘れていたりして、勉強していて自分の力不足に悲しい気持ちになることもしばしばです。

そんな中で自分の変化を感じるのは、勉強の仕方です。以前は昔ながらのスタイルで「ひたすら問題を解く→書けなかったものを何十回も書き取りをする」の繰り返しでしたが、最近は「Quizlet」に単語帳を作り、一人黙々とスマホで読熟語のゲームをしたり、漢字検定の勉強ができるアプリを使ったりしています。時代の変化に伴って、勉強の仕方も変わるのだな……と実感しました。

漢字検定の勉強の中で覚えた語に「点滴穿石」(たとえ小さな水滴でも長い年月を経ると硬い石にも穴をあけられる、つまり「小さな努力の積み重ねによって、大きな事業が達成される」ということを意味する語。「ちりも積もれば山となる」とほぼ同義)というものがあります。この四字熟語を心に留めて、なるべく毎日今も勉強を続けています。いつかここで「合格しました!」と報告できる日を目指して、今日も頑張ります。

多くのアメリカ人がコーヒーを飲み、多くのイギリス人が紅茶を飲むのはなぜか?アメリカ人は独立戦争前、戦争中、戦争後に紅茶をボイコットし、イギリス政府は紅茶に課税することでより多くのお金を得たからだ。

両国はともに正反対の国として始まり、正反対の国として終わった。アメリカの初期には紅茶の方がコーヒーよりも人気があったが、今ではコーヒーの方が人気がある。1600年代以降はコーヒーの方が紅茶よりも人気があったが、今では紅茶の方がコーヒーよりも人気がある。

まずイギリスを見てみよう。イギリスでは1600年代までコーヒーも紅茶も知られていなかった。コーヒーの飲用はアフリカで始まり、中近東を経てオスマン帝国全体にゆっくりと広がっていった。南ヨーロッパには1500年代半ばに上陸し、1600年頃にオランダ人によってイギリスに伝えられた。コーヒーの需要が高まり、多くのコーヒーショップができた。イギリス政府は植民地でのコーヒー栽培を始め、コーヒー栽培は広まった。非常に人気のある飲み物で、人々はコーヒーショップの環境だけでなく、その味と効果も好んだ。数十年のうちに、イギリスには何千ものコーヒーショップができた。

紅茶が英国に伝わったのは、コーヒーのほぼ半世紀後のことだった。アジアで飲まれていたお茶は知られていたが、イギリスでは売られていなかった。1650年、紅茶はイギリスに紹介され、トーマス・ガーウェイは自分のコーヒーショップで初めて紅茶をドリンクとして販売した人物として知られている。あまりに斬新な飲み物だったため、彼は紅茶と一緒に配ったパンフレットでそれが何なのかを説明しなければならなかった。紅茶は一般的に薬として、健康に良いものとして売られていたが、非常に高価で、本当に裕福な人しか飲めなかった。紅茶は喫茶店でもよく売られていたが、それほど人気はなかった。最初の紅茶店ができたのは1706年で、トーマス・トワイニングの店だった。

18世紀半ば、東インド会社は中国との貿易を始め、インドで茶の栽培を始めた。供給は増え、価格は下がった。より多くの中流階級や労働者階級の人々が紅茶を買えるようになったが、紅茶を飲むことは上流階級と結びついていたため、紅茶はとても立派な飲み物だった。1700年には外国産とみなされていた紅茶も、世紀末にはイギリスらしい飲み物とみなされるようになった。紅茶がコーヒーを上回るようになったのは、コーヒーの価格が不安定になったからだ。それと同様に、東インド会社はイギリス市場にできるだけ多くの紅茶を押し込んだ。政府は税収のために彼らを支援した。19世紀には、紅茶はコーヒーよりもはるかに人気があった。

アメリカはこの逆だ。1600年初頭、オランダ人入植者がアメリカの植民地に紅茶を持ち込んだ。紅茶はアメリカ植民地で最も人気のある飲み物となった。紅茶はオランダ東インド会社によって輸入された。イギリスがすべての植民地を支配したとき、彼らの東インド会社は分け前を欲しがり、紅茶の輸入を始めた。紅茶は中国から輸入され、東インド会社にとって非常に有利なビジネスだった。しかし、1773年までに東インド会社は大赤字を出すことになる。イギリス政府は東インド会社を支援するため、紅茶法を制定し、東インド会社にアメリカ植民地での独占権を与えた。これによって東インド会社の紅茶は安くなったが、多くのアメリカの紅茶輸入ビジネスに打撃を与えた。ボストン茶会事件では、大量の英国産紅茶が船から投げ捨てられた。これによりイギリスは報復に転じ、やがて宣戦布告された。

これ以降、アメリカ人は紅茶を飲まなくなった。紅茶は裏切り者の飲み物として知られるようになり、アメリカが戦争状態にあったイギリスと結びついたのだ。独立戦争中、紅茶はボイコットされ、人々はコーヒーを飲むようになった。戦争が終わる頃には、人々はコーヒーに慣れ親しむようになり、紅茶は依然として敵国イギリスを連想させ、復活することはなかった。アメリカは依然としてコーヒーを飲む国なのである。そして、これが今日私が学んだことである。

今年度、北星女子に来た伊勢です。私は昨年6月まで約3年間ベトナムのハノイに住んでいて、日本に留学することを目指すベトナム人中高生に理科を教えていました。今回は少しだけですがベトナムについて紹介させてもらおうと思います。これから世界を舞台に活躍するみなさんの視野を広げることができれば幸いです。

ベトナムというと、緑豊かな山に水牛がいる長閑な景色を想像する人が多いかもしれません。確かにそのような地域もあるのですが、私が住んでいた首都ハノイは高層ビルが立ち並ぶ大都会です。ショッピングモールも多く、日本のイオンやダイソー、業務スーパーだってあります。そのため必要なものは何でも手に入り、生活するのにほとんど不便はありませんでした。不便を強いてあげるとするならば交通渋滞が多いこと。きっとみなさんもベトナムに行くことがあれば道路を走るバイクの多さに驚くことでしょう。

ベトナムは観光地としても魅力があり、世界遺産となっている古都フエやハロン湾は有名です。歴史等の難しい話は少し苦手…という人には南部のビーチリゾートが穏やかに過ごすことができるのでおすすめです。また、食べ物は何を食べても安くておいしいので、きっと旅行で訪れたときには満足することができるでしょう。

たくさんの魅力があるベトナムで私が一番好きだったのは、カフェが多いこと。じつはベトナムは世界第2位のコーヒー豆の産地で、コーヒー好きには最高の環境です。街のいたるところにカフェがあり、朝早くから夜遅くまで練乳入りの甘いベトナムコーヒーを飲むことができます。カフェには平日昼間でもなぜかたくさんの人がいて、楽しそうに話をしている雰囲気も含めて好きでした。

現在、力強く経済成長を見せるベトナム。しかし人々の生活に目を向けると、時間が穏やかに流れていてどこか懐かしい雰囲気があります。もし少しでも興味をもった人は是非一度行ってみてください。

もう大谷選手が日本ハムファイターズにいたのは何年前だろう…,今やメジャーリーグでも大活躍で世界のスーパースターとなった大谷選手!!私も小学校2年生からリトルリーグという硬式野球チームに入り,以後中学,高校,大学,社会人クラブとずっと野球チームに所属してきました。そんな私が,縁あってテニス部の顧問となり10数年。元々,どんなスポーツも見ることは好きだったので,テニスの基本的なルールやスター選手(ジョン・マッケンローとかグスティフィー・グラフとか,お父さんお母さん知ってるかも。)は知っていましたが、自分はテニスの経験はゼロです。

顧問として初めて大会の引率をしたとき,衝撃のルールを知りました。野球では当たり前のようにベンチや応援席から聞こえる声、「かっ飛ばせ―(打てー)」,とか「走れ!!」などがテニスでは絶対にしてはいけないというルール。試合中,ベンチにコーチは入れない,試合中に誰も選手と会話をしてはいけない、つまり試合中にアドバイスを受けることができない。一般のお客の応援ですら,「あっちに打て!」とか、「走れ!!」など、プレーに関わる声をかけてはいけないのです。今思うと,昔からプロのテニスの試合をテレビで見ると選手のコーチがスタンドに映っていた。(なんでだろう?とは思ったことはありますが、、)野球をしていた私には考えられないルールでした。野球では,常にお互い声を掛け合い,励ましあい,監督から細かく指示があり,監督のサインで攻撃や守備を行うことが普通です。テニスって,「なんて孤独なスポーツなんだろう。」それが第一印象でした。「孤独に戦う」、「孤独と戦う」そういうスポーツですね。北星のテニス部も頑張っています!!中学生は全国中学校テニス選手権大会(全中)で団体戦、3年連続10回目の出場をしました!!高校生も北海道の苫小牧で行われたインターハイに団体で出場をしました!!これからも頑張ってほしいです!!

そして,テニス部に限らず、これからみなさんは勉強や進路,仕事などなど、色々なことに孤独に考え行動しなければいけないことがあります。1人でも頑張れる強さを持てるといいですね!!

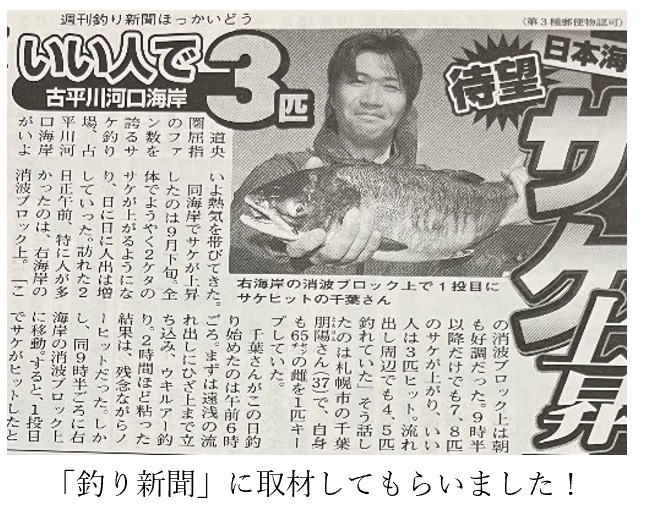

小学生のころから釣りをしていました。もう45年以上していることになります。本格的に釣りを始めたのは北星に勤め始めた30年程前の話です。

若かった僕は,部活が終わってから夜釣りに行っていました。当然辺りは暗いので明かりが必要です。自分の車にライトを追加して,暗闇でも釣りができるようにしていました。どんどん釣りにはまっていった僕は,とうとう「鮭釣り」を始めました。今では仲間と一緒に鮭釣りにいくのが毎年の楽しみの一つです。

僕は「のんびり竿をだしている」釣りと,「ガンガン攻める」釣りの両方を楽しんでいます。そして,必ず食べるために釣りをしています。ゲームフィッシングはしません。かつて師匠に言われました。「魚からすれば釣られることは命がけなのだから,お前もしっかり魚と向き合え」と…

それ以来,釣りをするときの2つのルールを決めました。①食べられる魚を食べられる分だけ釣る。②帰るときは釣り場を来たときよりきれいにして帰る。…です。今でもこれを守っていますし,自分の子供たちにも伝えています。

釣りは色々なことを感じさせてくれます。釣れる魚種で季節を感じ,魚と真剣勝負をする。サケ,マス,サバ,イワシ,ホッケ,ハゼ,カレイ,イカ,ニシン,シャコ,カワハギ,サヨリ,ワカサギ…となんでも釣ります。変わり種として,カニ,タコ(もちろんリリースしました)等も釣れたことがありました。周りの方と釣り談義を楽しんだ後は,帰宅して自分の釣った魚を捌き,命をいただきます。命の連鎖に感謝です。

タイトルにあるのは僕が登録している釣りチャンネルのオープニングソング(*1)の歌詞の一部です。釣りの動画と,釣った魚を料理する動画がアップされています。魚がさばけるようになったのは,これらの動画を毎日見ていたからだと思います。おかげで,料理の腕は少しあがったかな?子供たちは,自分の釣った魚を刺身にして食べるのを楽しみにしています。

そんなこんなで,釣りに行くと釣れても釣れなくても,僕は気持ちよく帰ってくることができます。

だから,釣りは僕を日常の疲れから救ってくれます。今後も続けていきたい趣味の一つです。

*1 YouTube『釣りよかでしょう。』のオープニング『釣りよかでしょう。のテーマ』シンガーソングライターの江頭 勇哉(えがしら ゆうや)さんが手掛けた曲。